看了 To All The Boys I’ve Loved Before, 最近大火的 teen rom-com. 这段时间看了一些 rom-coms, 我精神上完了/还没完?

看的时候竟然没联想到我也做过这种事。虽然不是给所有喜欢过的人写没有地址的信,但也列过清单。这些记忆通常没存在感,面目不清地潜伏在我的下意识中。

两年前旁友说自己喜欢一个韩国男生,在想怎么表达。我说,“你知道他的名字用中文怎么写吗?帮他设计一个艺术签名啊。”然后大家都 “WTF?” 地笑了。

这个想法非常自然而然地出现,out of nowhere. 前两天见到旁友,又提起这件事,我脑子里的碎片忽然串通一气——

学前班我有过一个男生同桌。一年级之前那个暑假,我在家胡写乱画,用蓝色美工笔在本子上大大地写了他的名字,添了眉目手脚,画成了两个小人儿。开学之后我们不在一个班。有天课间他从邻班过来,和几个男生“老同学”玩在一起。等到快上课我才有机会告诉他,我把他的名字画成了画。他在上课铃声中匆匆跑了。

当时有点伤心,我想我们是好朋友,再次见到他我很开心,像从陌生感的淹没中浮出来透口气,希望他听说我画了他的名字会很高兴,盼着他还能经常来玩。

多年之后在家翻出来那张纸,我后知后觉地非常难为情。可能就此销毁了,反正后来找不见了,而我涂画的纸片一般都留着。

所以我告诉并没有给韩国男生设计艺术签名的旁友,“事实证明,不要这么做……”

下面是一些不需承担后果的喜欢——

Seth Rogen

不想活了的时候,去听一段 Seth Rogen Laugh Compilation, 如果听完还不想活,就可以去死了(别介!)

看过他的电影:Superbad★★★★★/Knocked Up★★★/Pineapple Express★★★/The Interview★★★/Sausage Party★★★/The Night Before★★★/Like Father★★/The 40-Year-Old Virgin★★★★/The Disaster Artist★★★★/50/50★★★★

也喜欢他的 Hilarity For Charity, 世界上最不正经的慈善晚宴,还有谁能让 Justin Roiland 贡献一段美妙垃圾动画。

JGL

让人疼爱。看过他的每个角色都好(即便 Don Jon 前面大半部分是个傻×,最后的拯救直男桥段实在动人),Instagram 好,访谈也好。他和烂仔(如上)或痞帅(如下)呆在一起更有一种正经可爱,boyish seriousness, 我内心充满柔情。所以 Bruce Willis 吐槽他 “look like a lesbian on the way to prom” 真是绝了,很像一个 nerdy high schooler 会在学校遭到的真实嘲笑。

Tom Hardy

I got nothin’ more to say. My heterosexuality survives on this man.

Keanu Reeves

My affection for him, for the most part, is non-sexual. Keanu’s face is pure aesthetic. I don’t remember I ever fancied him. I had to skip the love scene almost every time I watched The Matrix Reloaded, because I found it disturbing that a man as divine as Neo also need sex.

Ryan Gosling

My crush on him keeps coming back. Just a few days ago I caught myself rewatching his old SNL skits with a watery mouth. I still don’t think he’s extremely good-looking, though. But who am I to judge?

Martin Freeman

In real life he seems like a “high-functioning sociopath.” Or it’s just him putting on some talk-show personality.

Larry David

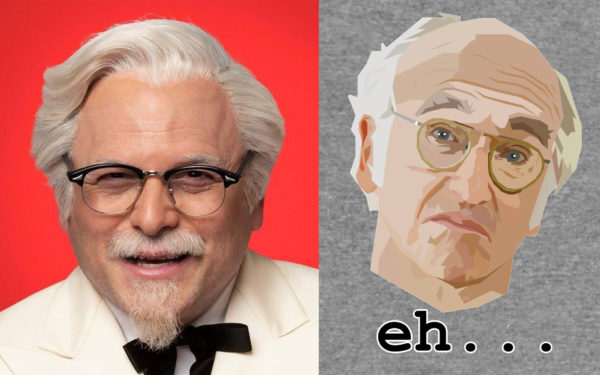

I used to have two posters in my bedroom. One was Larry David in Curb Your Enthusiasm, the other was George Costanza in Seinfeld. So basically that’s two Larry Davids (Note: Larry created the character George largely based on himself.) While I was still in shock that George (actually the actor Jason Alexander) recently gave in to Corporate America and became the new KFC colonel, I soon learned that Larry used to (or still does) play golf with President Obama. Power, “eh…”

Jim Jefferies

This is where I stop and question my taste in men. I hated some of his misogyny jokes (for which he has apologized) but I found him unbearably cute making that retarded face every now and then. Okay I’mma keep on questioning my taste in men.

而 Louis C.K., James Franco, Marlon Brando… 再不可能像以前一样喜欢了。喜欢就还是有后果要承担,与残存的情感缠斗。

P.S. My favorite drag queen is Milk. What a man/woman!

P.P.S. Oops, I forgot racial diversity. Idris Elba, Michael B. Jordan, and Dave Chappelle (with his body all built up).

09/20/2018 更新:

昨天看到 Comedians In Cars Getting Coffee 里面 Louis C.K. 那一集,节目前两年做的。Louis 真是完美的 storyteller, 画面感太强以至于节目给他讲的故事配了一段动画,换句话说 Louis 能出口成脚本(听着这么别扭)。这种人说自己有拍电影的冲动,活该啊。节目开始没多久,他和 Jerry Seinfeld 还在车里的时候,Louis 说自己的脸和旁边 biker 的屁股在一个高度。Jerry 说:你去捏一把。Louis 说:No, I’m afraid.

You damn right you should be afraid.

前篇:《道听途说来的男人》