今年电影看了 100 多一点,影院看的差不多 50 部。最近的一些正好可以 1+1 来说。

(一)改革开放 40 周年影展

确实有这个影展,我看了俩片。

1988 年的《绑架卡拉扬》,飞扬快乐,时代风貌。年轻的忧愁可真好,观众笑得也真开心。小时候就听爸妈惋惜姚二嘎早死,的确是独一份,想象一个30年前的黄渤。

把《2001 太空漫游》的开场音乐搬过来放在青天白日的上海街景,太无厘头了。原来《王先生之欲火焚身》这个奇葩片也是张建亚拍的,真有他的。

最早在戴锦华的《电影批评》里知道的《人・鬼・情》。电影好看,穿插的钟馗唱段很有悲凉美感。女人的生命中总有缺席的男人,男人的生命中缺席的也是男人(the father, the father figure, or a real man himself)。女人从不缺席,女人是默认设置,或者压根不入席。我这么说是过嘴瘾,不过大多数故事就是这样。

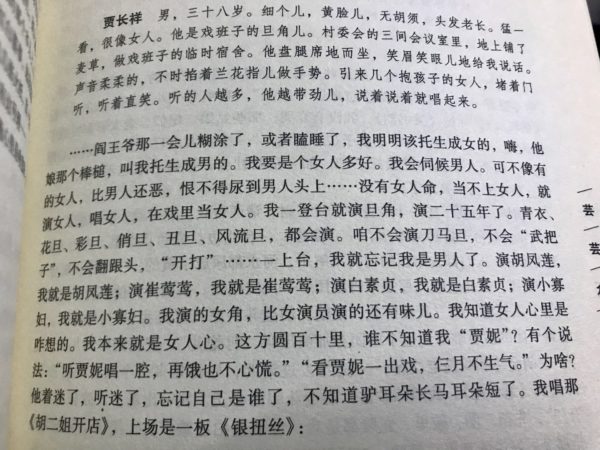

戏台似乎一直是表达/隐藏性别角色的安全区,而戏班不一定是。电影里秋芸的“我是真闺女”比蝶衣的“我本是男儿郎”还早了几年,虽然两人挣扎方向相反。回家就翻出来下面这篇故事,真人真事。贾妮说“我不打算结婚”,秋芸“嫁给了舞台”,具体缘由也不一样,但都多亏了戏,对传统家庭的疏远拒绝可能少了些磨难。

还有一个我注意到的似曾相识的人物,戴锦华解释了意味:

作为本文的修辞策略之一,黄蜀芹在秋芸的每一个悲剧场景中都设置了一个傻子,充当目击者——在她和二娃的冲突时刻,在她被人从女厕所中拖出之时,在张老师凄凉地坐在离别的车站上的时候。那是一个男人的形象,也是一个历史潜意识的象喻(从某种意义上说,这是八十中国寻根文学与“第四代”、“第五代”电影共同的修辞策略)。他总是笑呵呵地、被人群推来搡去,对发生在秋芸身上的“小”悲剧目无所见,无动于衷。

(二)竟然二刷了两个 blockbusters

感谢 Venom 带来无限欢乐,我到今天还在 AO3 上面看同人。Hell, 现在还有人在写《盗梦空间》里的 Eames&Author, 那么 Venom 的同人一定可以 feed 我很久。这种阅读瞬间到达沉溺的程度,想通之后也不觉得有浪费时间的罪恶感,反正每天无论何种形式都会度过大量 trash time, 何乐而不为。看英文同人的原因之一,NSFW 内容在公共场合不容易被人一眼看穿。更重要的,I’m not so picky about word choice when I’m in English because everything is still relatively new to me – I haven’t cultivated a “taste” from my limited reading experience. A lot of Chinese words that’d make me cringe or frown feel just fine to me when they’re in English. 这种新鲜感也边际效应递减了。翻到一个 erotica 基本写作词表,可能大部分写手的词汇都在这里了。

AO3 上常有中文作者发帖,有人在 notes 里提到最近风声愈紧,不得不转战这里。想到天一案,许多激烈的情绪不知所指。

回到 Venom 本身,片子里的 queerness 和受众的 gaydar 敏感程度呈正相关,向来如此。一些人看来 Eddie 和 Venom 的暧昧感远比暗示要明显,而另一部分人说这是直男电影,也无可辩驳,直眼看人直。Sony 这手牌打得漂亮,更不用提在发碟之前推出的 rom-com 版预告片,完全看准了电影在 LGBT-friendly 人群中的市场。和菜头的话我就记住过一句:“一切都是行销的胜利。”

因为 Eddie 在最后说了一次 “fuck” (not in a sexual context) 而不影响 PG-13 分级,我去查了查标准,才知道一旦 f-bomb 超过一次就是 R 级。像 Eddie 说邻居是个 dick, Venom 说 Eddie 是个 pussy, 都不属于分级标准里的 “harsher sexually-derived words.”

《神奇动物 2》我挺喜欢,虽然故事讲得糟糕。年老色衰的德普让人唏嘘,有时间再看一遍 GQ 的封面故事。说他和裘德洛没有 cp 感,需要有吗?少年时候有就可以了,之后不需要残存,没有了 cp 感还放不下才遗憾。

(三)父亲的首肯

在电脑上看了 Creed, 买了第二部的票。其实没有很喜欢,跟 Warriors 比的话,但想在影院看一次拳击片(其他类型的体育电影都没什么兴趣),另外怎能错过 MBJ 的肉体,啊……

Creed 说到底还是寻父的故事,“缺席的人”。找到父亲,或者父亲的叙事,然后继承父亲,成为父亲。第二部看来更是如此,丧父的儿子和杀父仇人的儿子,父辈之延续。

Adonis 能得到的最高赞扬,我猜是 Your father would be so proud of you if he was alive to see this. 不确定电影里有没有,或者会不会有。

然后是 Spider-Verse, 大爽片。这部和今年的 Ready Player One, 不知道是不是我看的视觉大片太少以及不玩游戏的缘故,都有冲浪的眩晕感,好的那种,如果我冲过浪的话……以及,还是无法欣赏好莱坞动画目前的造型风格。

叙事一如既往安全。把主角的肤色换一下,bingo! 我也不觉得《黑豹》高明。Miles 被蛛丝困在宿舍的时候,父亲的一番真情流露让他成为真正的 Spider Man, 撑开蛛丝加入战斗。战斗的最后关头,Miles 又远远看到了老父亲的身影,才终于打败 Kingpin. 力量和成长归于“父亲”。黑豹 T’Challa 也是在生死劫中完整了父亲的叙事,确立了继承父权的合法性,重返战场。所以,what’s new?

(四)Black & White

BlacKKKlansman 和 Sorry to Bother You 你说是一个导演拍出来的我也信,竟然同时把 white talk 作为故事的助推剂。都不好看。

(五)梦

《冥王星时刻》冲着王学兵和刘丹看的。

第一次记得刘丹的背影是刁亦男的《夜车》。看《夜车》又是因为《白日焰火》。关于《白日焰火》和王学兵,周黎明有句话我印象深刻:

……这个角色由王学兵来演,无疑是正确的决定。那种残留的帅气和冒险精神,对于故事是逻辑的加固剂。

《冥王星时刻》到底哪喜欢,还是因为像个具体的梦。没有从头开始,没有到尾结束,没有问题被解决,终于找到《黑暗传》,好像也没有人非常倾心去听。关于盘桓在 limbo 的一个梦。

《地球最后的夜晚》也是梦吧,即将进入。

(六)钝感

Roma 果然不能在电脑上看,折损太多。但感觉 Burning 在影院看我也不会很喜欢,就算认识到它的厉害。李沧东的《诗》也是今年看的,很好,难说喜欢。喜欢不喜欢真是没办法。

(七)记录片

Icarus 又是关于 whistleblower, 掌握俄罗斯运动界兴奋剂秘密的人物。我总奇怪这样的人怎么轻易就能流亡国外了,要是在我国,啧啧。

Won’t You be My Neighbor 久闻其名。很难代入美国观众从头哭到尾的情绪,毕竟 Fred Rogers 不是我的童年。确实有非常感人的地方,让我承认这是一种值得过的信仰生活。不过,一定要把朋友解释他并不是外界猜测的同性恋这一段囊括进来吗?这位朋友是出柜的 gay, 说如果 Fred 也是的话,他早就感觉到了。这样的表述让人警惕。