端午三天看了八部半电影。

第一天:

《操行零分》

其实是让维果的三条短片。第一部《尼斯印象》完全无声。二三十年代的法国尼斯风情画,上流社会男女似乎可以直接充当如今皇室婚礼上的宾客。海滩的高空俯拍,让我想知道影史上最早的航拍镜头是哪个,可惜没查到。又以大仰角拍摄欢跳的年轻女子,纷纷露出裙底衬裤。

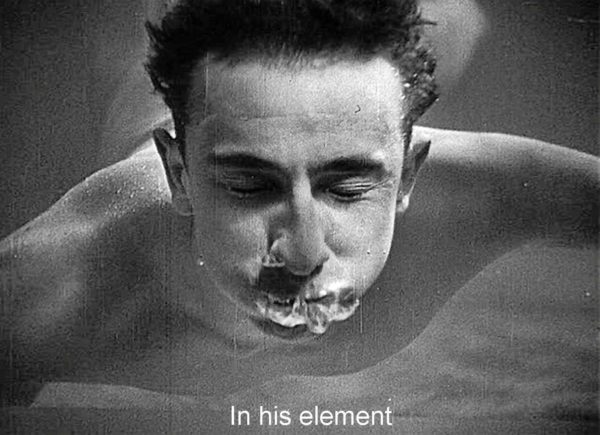

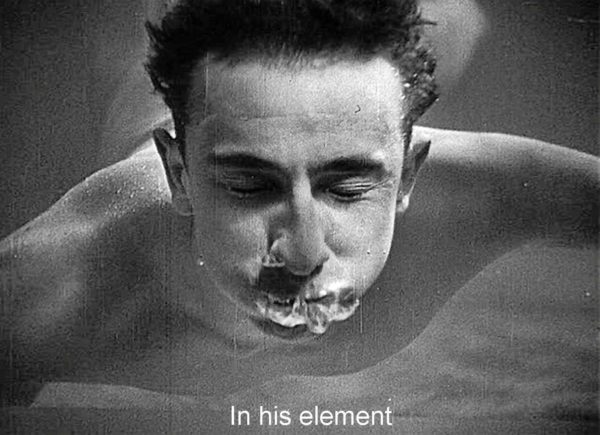

第二部《游泳冠军塔里斯》,运动员个人写真。水下镜头,肌肉线条,面部特写,好像还有飞吻?多少有些同性意味。第一个有水下镜头的商业影片比这部还早十几年。

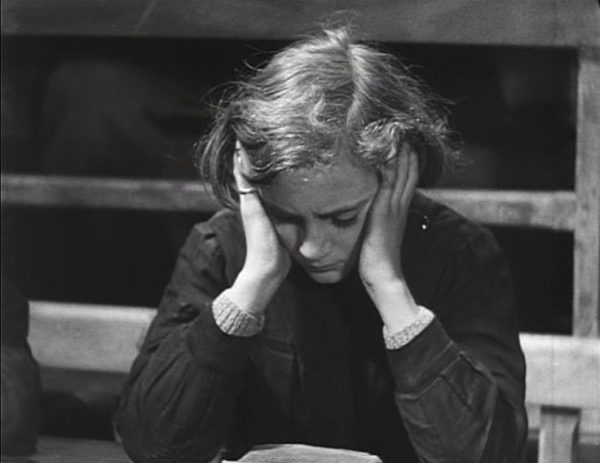

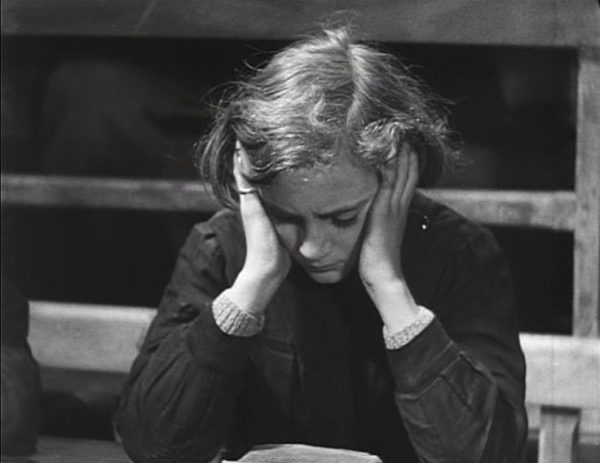

压轴的《操行零分》太精彩,法国人真是天生的革命者。如果说《游泳冠军》是用镜头语言隐晦表达的话,这一部已经有明确的同性情节了。好多观众一开始把男校中那位清秀男孩认成了女孩。

熄灯后的集体宿舍,他和另一个男生在床畔私语,玩弄口香糖(交换口水的象征),被同学议论。校长教师等一干成年人,利用职权之便狎弄他,具体到了何种程度,电影里只是点到为止(关门训话、课堂摸手)。正是这位女孩样的男孩,从最初的被同伴排挤在行动之外,变成了“颠覆专制霸权”的学生运动的精神领袖——被压迫的最底层最有感召力。

“革命前夜”宿舍里漫天飞羽的枕头大战和列队出走,和 BPM 那一幕一样,欢跳的生命力,人性与动物力量糅合。我在这里暂时忘掉对生命的灰暗理解,同时为自己萎缩在此时此地感到悲哀。

《恋爱症候群》

观众里瞧见奇爱博士。没看过这么老还没修复的胶片,放映到四分之一出现事故。片子乏善可陈,除了从我有限的影像记忆中关联到《路边野餐》。

《野草莓》&《假面》

一场伯格曼 double feature, 像做梦一样。我还从没在影院看过伯格曼。

写到这儿停了几天,对我太重要的,不知如何开口。李安在 Trespassing Bergman 里面讲伯格曼的启蒙:18 岁第一次看艺术电影是《处女泉》,”I was perplexed, I was dumbfounded, and I was electrified.”

就像我头一次看《第七封印》,那种震动永远难忘。为什么电影可以是这样?”Before that point in my life, I’d been watching regular movies.”

李安能够讲述伯格曼对他的意义,因为这种影响已经转化,李安自己也有了作品。他讲,只能继续拍下去,因为没有答案。但伯格曼对我只是私人体验。有段时间《第七封印》像一剂镇静,一场讲给无神论者的布道,奇妙地,我得到安慰。骑士手捧牛奶赞美彼时彼刻:

I shall remember this moment: the silence, the twilight, the bowl of strawberries, the bowl of milk. Your faces in the evening light. Mikael asleep, Jof with his lyre. I shall try to remember our talk. I shall carry this memory carefully in my hands as if it were a bowl brimful of fresh milk. It will be a sign to me, and a great sufficiency.

我漂浮在所有平静又喜悦的记忆之上,失去重量。一想到除非我的神经朽坏,这些就不能磨灭,我感到无限安宁。

《第七封印》是面对自己,《假面》是与他人,全然不同的震动。语言可怕,只要说出来,就有人相信。相信都不重要,要命的是总能对人产生作用:取信、劝诱、逗乐、激怒、感动、生厌、起疑、离间……女演员闭口不言,竟也做到了。你是人,你在那里,你就成为他人的深渊。

几个月前看到影展的消息就想:一定要看到《假面》。但坐在影院里,我一直在紧张周围人的反应。《假面》在大银幕上还是太强烈。他们会怎么想?结束之后,好些观众议论最后的结局:护士把演员杀掉了,或者两人根本就是同一人。

我好像没在意过结局的诡异。从第一遍看到现在,我所有的关注都在两个女人之间的场(物理概念),在毕比安德森动人的疲惫与迷乱,在黑白法罗岛,在无法可想的创作过程。戏外伯格曼“无可救药爱上丽芙乌曼”(他本人原话),又毫无意外获得回应……我猜伯格曼可以打动他喜欢的所有女人,因为他理解一切,该厌恶的早已厌恶,而欣赏的目光穿透皮肉。没有比这更要命的了。

《野草莓》,常看常新,勾起各种常动和不常动的感情。老有错觉这是伯格曼晚年的电影,但不是。看似“和解”的一部作品,远早于后面的“痛苦”。第无数次赞美 Ingrid Thulin. 想看《冬日之光》,可惜这次没有排片。

第二天:

《湮灭》

在朋友家看投影,片源是某电视盒子,删节版。全方位乏善可陈,唯一的印象点是人形树。身体发出花枝的一幕,朋友觉得恶心,我觉得恶心但还有点趣味,没想到不久又在 Susan Pitt 的动画《医生》里看到类似情节。

《降临》

这是那半部电影。语言即认知方式。以前模糊读过的一些哲学、语言学、逻辑学的句子,后来几年慢慢清晰起来,比如这个片子的概念。

极度困惑的时候,不是寻找解脱,就是寻找答案。有时想读哲学书,还被警告不要务虚,把脑子搞乱。但其实人无时无刻不在做这样的决定:要不要了解会对你造成未知扰动的 idea, 或者说,你能否抵御搞乱脑子的诱惑,即便无法预知将搞乱成什么样 because you haven’t been exposed to this idea? 好难:)

第三天:

《恐惧的代价》

痛苦的一天由此片开始。导演剪辑版,两个半小时。本来打算看导演克鲁佐的一部女人戏《恶魔》,因为看剧情简介想起另一部女人戏《冷酷祭典》,但最终被朋友拐来看了这部男人戏。

影院看戏的妙处正在这样的片子上。大型集体施刑,全剧场两层楼上千人频繁在座位上扭动倒抽冷气捂眼睛,我也是。好奇导演当时有没有像拍了《惊魂记》的希区柯克那样,躲在影院某处窥探观众的反应,同时对整个剧院的人何时爆发尖叫何时鸦雀无声成竹在胸,想必是作为导演的绝妙体验。

散场之后和朋友在正午太阳下走,刻意路过人民公园相亲角,在庸俗到窒息的人间找回正常呼吸。

《秋日奏鸣曲》&《呼喊与细语》

几年前一口气看过大概十部伯格曼,后来没再看新的,这两部今次是头一回。如果不是这天晚上的体验,我快忘掉伯格曼的片子可以这么痛苦。

《秋日》的剧情我早有准备,但烈度措手不及。习惯了间接手段传递的钝痛,所以当人物情感毫无保留以密集的台词倾泻,径直砸向暴露的神经时,我被瞬间击溃。有一半以上的时间我在哭,在人物的控诉和忏悔中听到自己,同时又觉得陌生。这不全是我,但全部击中我。

《秋日》和《呼喊》里面各有一个发病的妹妹。病痛折磨的面容、抽搐失控的身体、嚎叫、让人呼吸困难的呼吸困难,都是在座观众的噩梦。每次遇到电影里强调人物的呼吸或窒息,我会条件反射告诉自己:不要受影响。不要等到出现生理不适才意识到自己代入了人物的呼吸频率,不要让做电影的人得逞。

这招对于缓解《呼喊》带来的生理不适微不足道。影评里面用到最多的词是 painful, most painful, 不只是情感的痛苦(死牢一样的环境和畸形关系,灭绝任何情感沟通的可能,活得像一只挣不开的缠足,为什么还不自杀?!),还有代入感极强的肉体折磨,我不想描述。

我只看过这两部彩色伯格曼,最痛苦的两部。七十年代,导演已经五六十岁,反观不到四十岁时、结局温馨感人的《野草莓》,我对漫漫人生路感到担忧。